Patti digitali per educare insieme all’online

Maria Sbytova – stock.adobe.com

«I Patti digitali sono un’iniziativa nata dal basso, da gruppi di genitori che si sono attivati, in diverse parti d’Italia, per rispondere a un’esigenza sempre più sentita: unirsi ad altri per stabilire alcune semplici regole per l’educazione digitale dei propri figli e impegnarsi a osservarle insieme. Questo primo semplice passo consente ai genitori di ritornare a essere protagonisti dell’educazione dei propri figli. Il progetto è partito nel 2022 dalla collaborazione tra Università Bicocca (centro Benessere Digitale) e alcune associazioni: Aiart, Mec e Sloworking». A parlare è Stefania Garassini, presidente Aiart Milano, docente all’Università Cattolica e componente del coordinamento Patti digitali.

«Non si educa mai da soli, come famiglia, si è sempre inseriti in un contesto sociale più ampio. Scelte “controcorrente”, come quella di

aspettare a consegnare uno smartphone fino almeno alla terza media, sono molto difficili da portare avanti senza un’alleanza con altre famiglie e anche con la scuola.

Se è vero che “per educare un bambino ci vuole un villaggio”, lo è a maggior ragione quando si tratta di tecnologia, un mercato dove oggi gli interessi economici sono enormi. Le famiglie e le istituzioni educative devono trovare il coraggio di far sentire più chiara la loro voce, e non limitarsi ad accettare passivamente un’evoluzione tecnologica che non tiene conto delle esigenze dei minori. Di questo villaggio che educa sono parte a pieno titolo anche le aziende produttrici di tecnologia e le realtà attive nel territorio. L’obiettivo è arrivare tutti insieme a regole condivise che si propongano davvero di preservare il benessere dei minori nel digitale».

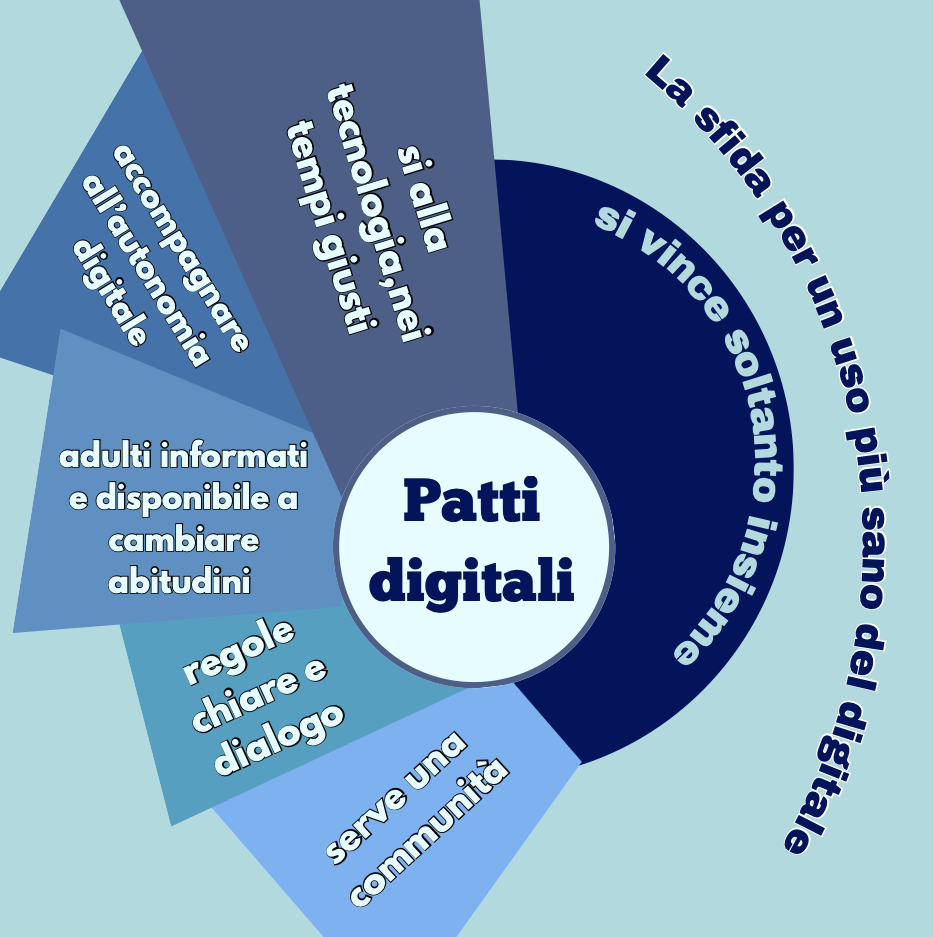

«Ne abbiamo individuati cinque. Il primo è “Sì alla tecnologia, nei tempi giusti”. Il progetto dei Patti digitali non vuole essere un rifiuto totale della tecnologia: il suo obiettivo è piuttosto quello di reintrodurre una sana gradualità nell’uso di questi strumenti, in modo che si arrivi a usarli con la giusta consapevolezza e maturità. E per farlo occorre “Accompagnare all’autonomia digitale” (è questo il secondo principio). Si tratta di un percorso che coinvolge a pieno titolo i genitori, chiamati a formarsi in modo da affiancare i propri

figli, anche mettendo in discussione il loro utilizzo del digitale, come ribadiamo nel quarto principio: “Adulti informati e disponibili a cambiare abitudini”, e sappiamo che spesso questo non è affatto semplice. Gli altri due principi sono “Regole chiare e dialogo” e “Serve una comunità!”. Il primo richiede che a qualsiasi età, se si pongono dei limiti, ne vanno spiegate le ragioni. Il secondo infine ribadisce l’importanza di instaurare alleanze».

Infografica di Madalene May Folco – ISS Rossellini

«L’idea di base è che ogni gruppo di genitori si organizzi in modo autonomo a partire da tre punti che vengono chiaramente indicati all’interno del nostro sito (www.pattidigitali.it): aspettare almeno fino al termine della seconda media per la consegna di uno smartphone, seguire un percorso di formazione come genitori,

e darsi regole condivise in casa per l’uso dei dispositivi. Su questa base ogni gruppo può lavorare inserendo altri punti, magari più specifici per una certa fascia d’età e adatti a un determinato ambiente accordandosi per rispettarli».

«Sono ormai quasi 150 i patti avviati e una quarantina quelli in fase di avvio (l’elenco completo è sul nostro sito). In questi anni, grazie agli incontri con numerosi genitori, educatori e insegnanti in giro per l’Italia, ci siamo resi conto dell’importanza del ruolo della scuola nell’affiancare e sostenere le famiglie in questo percorso verso la gradualità nell’uso del digitale. Abbiamo così deciso di indicare alcune buone pratiche sull’utilizzo del digitale nelle scuole del

primo ciclo (reperibili al link https://pattidigitali.it/scuole/). Fra le altre: una maggior attenzione nell’uso del registro elettronico, con l’invito ad attendere per la pubblicazione dei voti in modo da lasciare il tempo ai ragazzi di comunicarlo di persona ai propri genitori e l’invito, per tutta la Primaria, a non assegnare compiti che prevedano la navigazione online autonoma».

«In realtà il percorso che proponiamo ha l’obiettivo di preparare i ragazzi e le ragazze a vivere bene online quando sarà il momento migliore per loro. Io non credo che esista davvero quella che oggi viene definita onlife, cioè una sorta di ‘terra di mezzo’ dove virtuale e materiale sono indistinguibili. È vero che la nostra vita oscilla di continuo tra queste due dimensioni, ma la sfida educativa è quella

di far comprendere sempre molto bene le differenze tra l’una e l’altra. Quello che si fa nel virtuale può avere conseguenze nella realtà materiale (e il drammatico fenomeno del cyberbullismo ce lo dimostra), ma non sono la stessa cosa: il virtuale non è reale. Il distacco dalla realtà, l’illusione che tutto sia un gioco, qualcosa che scompare quando spengo il device, è il vero pericolo».

Progetto AGIA

Il modello è quello delle play streets inglesi: restituire ai bambini e ai ragazzi le vie e le piazze delle città per incontrarsi e giocare in libertà. Un’alternativa alla dipendenza dal digitale, all’intrattenimento passivo e alle dinamiche negative dell’online che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha promosso tra 198 comuni italiani. Enti locali che hanno una popolazione compresa tra 10 mila e 200 mila abitanti e una densità di almeno 1.500 abitanti per chilometro quadrato.

Per farlo ha pubblicato un bando finanziato con 450 mila euro destinati a sostenere 15 progetti per un massimo di 30 mila euro ciascuno a copertura di 24 mesi di attività. Quello che si chiede ai comuni, in sostanza, è di chiudere al traffico, anche solo a cadenza fissa, strade o piazze interne ai quartieri e di allestirle con fioriere, tavoli, casette per lo scambio di giochi o libri e decorazioni, anche di street art.

Il progetto si chiama Strade in gioco. Spazi sicuri di incontro e gioco libero in città per bambini e adolescenti. «Vogliamo rafforzare la socialità offline: sono gli stessi ragazzi a chiedere spazi sicuri, luoghi di disconnessione dove non si sentano giudicati» dice l’Autorità garante Marina Terragni. «Non si tratta di organizzare feste, eventi occasionali o allestire parchi gioco ma di attivare esperienze di socialità libera e spontanea. La speranza è che esse divengano un modello replicato anche da altri comuni».